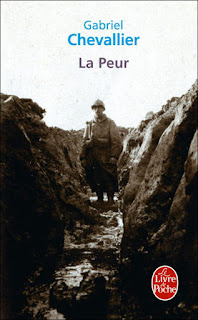

C'est la seconde fois que je présente une œuvre de Gabriel Chevallier (1895-1969) sur ce blog, et si ça n'est certainement pas la dernière, c'est néanmoins dans le cadre exceptionnellement tragique de la Première Guerre Mondiale que je vais vous parler aujourd'hui de La Peur, le deuxième ouvrage qu'il publia en 1930.

Gabriel Chevallier reste célèbre comme l'auteur de la série des Clochemerle, trois romans féroces mais ouvertement humoristiques sur la vie d'un petit village français au début du XXème siècle. Ecrivain à la fois humaniste et contestataire, Chevallier s'inspirait autant de Victor Hugo que de Jules Vallès, incarnant à la fois la révolte généreuse de l'un et le moralisme scandalisé de l'autre. Néanmoins, Chevallier s'est toujours abstenu de se vouloir un donneur de leçons, préférant disséquer les erreurs humaines que d'inciter à l'exemple. Un parti pris que j‘ai moi-même choisi d'adopter concernant mes propres écrits, bien avant, pourtant, de découvrir cet auteur.

Il n'empêche, le Gabriel Chevallier que je vous présente aujourd'hui, s'éloigne considérablement de la définition que je viens d'en donner. Son deuxième roman, La Peur, est le récit autobiographique de sa mobilisation et de sa participation à la Grande Guerre de 1914-1918. C'est donc un livre particulièrement engagé, reflétant la haine profonde de la guerre de la part d'un homme qui l'a vécue de l'intérieur et en a contemplé toute l'horreur. De cette guerre absurde et barbare dont il fut un modeste conscrit, Gabriel Chevallier décrit chaque instant avec une minutie et une précision d'un réalisme si saisissant que l'on ne peut que se sentir terriblement mal à l'aise tant on est immergé de plain pied dans la guerre au quotidien.

Bien qu'on l'ait quelque peu oublié aujourd'hui, la Première Guerre Mondiale inspira nombre d'écrivains français, de Maurice Genevoix à Roland Dorgelès, en passant par Armand Lanoux, la plupart se contentant d'en brosser, avec plus ou moins de talent, un tableau circonstancié à des fins de souvenirs ou de témoignages. Montherlant dans Le Songe ou Drieu La Rochelle dans La Comédie de Charleroi y exprimèrent, chacun à leur façon, la révolte de l'âme sensible face à la barbarie des hommes, mais non sans une touche d'élitisme qui peut mettre quelque peu mal à l'aise.

- - -

En ce sens, le roman de Gabriel Chevallier demeure probablement l'œuvre la plus forte et la plus réaliste de ce que fut les champs de bataille de la Première Guerre Mondiale. D'abord parce qu'il couvre absolument toute la période historique, de la mobilisation jusqu'à l'armistice; ensuite parce que le roman se veut moins l'histoire d'un soldat que le compte-rendu méticuleux de tout ce que le personnage principal peut voir et entendre, en tant que combattant, blessé de guerre ou permissionnaire. Gabriel Chevallier nous fait partager avec un talent rare le quotidien d'un poilu, en insistant sur l'élément le plus déterminant: la peur. Cette peur primaire, sauvage, qui s'empare de chaque homme, peur de mourir, peur d'être blessé, peur de l'inutilité de son sacrifice, cette peur qu'aucun écrivain n'a su stigmatiser jusque là, Gabriel Chevallier va en faire, sans jeu de mots, son cheval de bataille.

Car selon Gabriel Chevallier, la guerre dans les tranchées, c'est avant tout une guerre des nerfs, une guerre où la peur monte au fur et à mesure de l'attente. L'ennemi, lui aussi embusqué dans des tranchées, est invisible, Les deux armées forment deux murs de chair engoncés dans la terre, qui n'ont rien d'autre à faire que d'être là, et d'empêcher leurs mutuelles avancées. Le vrai danger vient des bombardements soudains, des grenades offensives, des attaques de chars d'assaut, qui peuvent tomber à n'importe quel moment, et porter la mort en quelques minutes. Pas de corps à corps avec l'ennemi, pas de fusillade. La guerre est moderne, donc vicieuse. C'est la première guerre du XXème siècle. On tue de loin, et en vrac.

Jean Dartemont, héros du livre, personnification de Gabriel Chevallier jeune, est un simple étudiant au moment où tombe la mobilisation générale. Sur cette guerre naissante dont il connaît mal les causes, le jeune homme n'a pas au début de sérieux à priori. C'est son devoir de postuler, et indéniablement, cela peut être une expérience intéressante.

Il passe donc le conseil de révision, et se retrouve incorporé comme simple soldat dans un bataillon expédié non loin d'Arras, dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast. Dartemont découvre que la guerre ne se trouve pas là où on le pense. Durant les premiers mois du conflit, être soldat, c'est avant tout enchaîner d'interminables journées de marche avec de courtes nuits inconfortables au possible, et surtout demeurer dans l'attente d'un ennemi invisible, sans cesse mobile, qu'il faut poursuivre sans non plus chercher aveuglément à le rattraper.

Le premier contact tangible avec la guerre, Dartemont le prendra sur des champs de bataille désertés, sur lesquels il contemplera des centaines de cadavres de soldats français. D'ailleurs, durant ces quatre années de guerre, jamais Dartemont ne verra un cadavre allemand. C'est toujours l'uniforme bleu des soldats français qui tranche sur le sol meuble ravagé par les obus.

Jean Dartemont dresse un terrible constat de ces morts atroces et inutiles, qui n'ont même pas réellement empêché les Allemands d'avancer sur le terrain. Il réalise peu à peu la terrible inconséquence des officiers et des hauts gradés, les généraux en tête, dont les décisions irréfléchies et sottement spontanées provoquent la mort de milliers d'hommes sans qu'ils en éprouvent un seul regret.

Mais surtout Dartemont réalise peu à peu qu'il se trouve plongé au cœur d'une guerre invisible, intangible, où la mort jaillit à n'importe quel moment sans que l'on sache réellement d'où elle vient et qui la porte. Enfouis dans les tranchées, les soldats français tirent au jugé sans savoir jamais s'ils font mouche. Tout au plus voient-ils leurs camarades tomber par une balle ennemie jaillie de là où on ne l'attendait pas. A moins qu'ils ne soient brusquement balayés par un obus qui tombe non loin. Après l'explosion, on cherche, on appelle, on entend les blessés gémir ou agoniser, quelque part au-delà du rideau de fumée... Mais la plupart du temps, on attend, on attend inlassablement que survienne ce que l'on redoute, une attaque, un assaut, un ordre du haut commandement, quelque chose que personne ne souhaite vraiment, mais auquel on reconnaît le mérite de rompre l'attente.

Alors naît la peur, la peur omniprésente du matin au soir, et même durant la nuit, la peur de mourir, et surtout de mourir pour rien. Difficile de jouer au héros dans cette gadoue embrumée. La peur est au centre de ce roman, elle en est, quelque part, la véritable héroïne. C'est aussi la première fois qu'un auteur ose aborder en littérature ce sujet encore tabou dans un pays où il est de bon ton d'être fier de mourir pour son pays, où l'on aurait presque honte de revenir vivant du champ de bataille, sans même une blessure témoignant de l'esprit de sacrifice dont on a su faire preuve.

Pour la première fois, un auteur parle autrement de ces blessures, non seulement en condamnant l'inutilité grotesque de ces sacrifices, mais en décrivant certains soldats se mettant exprès en danger ou se tirant eux-mêmes des balles dans la jambe ou le pied afin de se faire évacuer du front sans trop de mal.

C'est par ailleurs ce qui arrivera à Dartemont, bien qu'il n'ait nullement cherché à ce que cela arrive. Victime des éclats d'une grenade explosée non loin de lui, Dartemont parvient à se relever et à se traîner vers l'arrière jusqu'à ses supérieurs. Ceux-ci l'expédient par train sanitaire dans un hôpital militaire où il va assister aux coulisses de la guerre, celle des blessés à mort qui n'en finissent pas d'agoniser, celle des hommes aux membres arrachés qui regardent au-delà de la fenêtre d'un air morne, les "gueules cassées", ceux que le shrapnel a défiguré à vie, faisant d'eux des monstres humains. Et puis, les autres soldats qui, comme lui, souffrent de blessures superficielles, sans gravité, et qui tirent au flanc au maximum pour ne pas retourner trop vite au casse-pipe. Parmi eux se trouve le sergent Nègre, un boute-en-train qui va faire beaucoup pour redonner un peu le moral à ses camarades, notamment avec se simitations hilarantes du général Poculote, archétype de la vieille baderne gradée, dont il prétend avoir été aide de camp, et auquel il fait dire les réalités les plus crues concernant l'absurdité de la guerre. Son attitude choque les infirmières, pour la plupart issues de la haute bourgeoisie, et dont Dartemont remarque à quel point elles ne peuvent s'empêcher d'être tiraillées entre leur envie de secourir, de soigner un soldat en détresse et le mépris souverain qu'elles ne peuvent s'empêcher d'afficher lorsqu'elles réalisent qu'elles ont affaire à un homme d'une classe sociale inférieure.

Renvoyé chez lui pour quelques semaines, Jean Dartemont n'est pas pour autant au bout de son calvaire. Si ses parents, avec qui il était jusque là en conflit, sont dans un premier temps ravi de retrouver un fils blessé au champ de bataille - et qui a donc prouvé sa valeur d'homme -, ils déchantent vite lorsque Dartemont raconte tout ce qu'il a vécu. Même scénario chez des amis, où Dartemont, accueilli comme le héros du quartier, se discrédite en révélant une vérité que personne n'est prêt à entendre. Il faut dire que la presse de l'époque ne tarit pas d'éloges sur le déroulement de la guerre et sur l'invulnérabilité de l'armée française. Du fond de leurs fauteuils bien rembourrés, les journalistes inventent de toutes pièces une guerre propre et héroïque qui n'a rien de réel, mais que tout le monde gobe avec délectation.

Jean Dartemont fait vite l'objet de remarques acerbes. Avouer sa peur, son horreur de la guerre, c'est avouer à demi-mot que l'on est un lâche, un peureux. Même son père commence à émettre l'hypothèse que la blessure de Jean est peut-être mensongère. Et puis après un an de service, comment se fait-il que Jean ne soit pas monté en grade, ni ne soit arrivé à gagner une médaille ? Tout cela leur semble louche... Tous ces gens, loin de la guerre, de la vraie, s'en font une idée au nom de laquelle ils sont prêts à tout remettre en question, sauf précisément cette idée-là...

Une telle ambiance ne pousse pas Jean à rester parmi ses proches. Lorsque sa convalescence se termine et qu'il est sommé de retourner au front, il s'y soumet sans plus de résistance. Au front, au moins, il a la confiance de ses camarades.

La deuxième partie du roman évolue d'une façon assez différente de la première. Chevallier, qui multipliait les délations mordantes, les descriptions atroces, et se faisait le peintre fidèle de l'insoutenable, poursuit son récit sur un ton monotone, et somme toute résigné. Peut-être parce que son héros n'a plus d'autre alternative réelle que son destin de soldat, Chevallier lui donne un ton plus apaisé, plus ordinaire. La guerre en elle-même passe au second plan. Dartemont décrit plus le quotidien de sa vie de soldat. Il est plus question des rapports entre les hommes, somme toute plus « professionnels » que réellement amicaux, et des éternels mouvements de troupe, qui alternent des épuisantes journées de marche et des longues veilles anxieuses, mais au final tranquilles.

Le récit des trois dernières années de lutte se dilue donc dans une prose somme toute assez neutre, où l'on sent l'auteur soucieux de ne pas se répéter, mais ne sachant pas non plus quelle position prendre exactement. Son but me semble avoir été, par souci complémentaire, de vouloir soulever un autre aspect de cette guerre, c'est-à-dire le caractère répétitif, linéaire, routinier presque, où même la mort semble être une constante prévisible. Mais le résultat en est que l'on se demande réellement s'il s'agit du même soldat et de la même guerre, tant les deux parties sont différentes, et le regard posé sur le champ de bataille, d'abord révolté et horrifié, devient soudainement fatigué et somme toute indifférent. Est-ce une façon pour l'auteur, après avoir eu depuis le début de son ouvrage une démarche de militant, de souligner que finalement, on s'habitue à tout?

En vérité, la faiblesse de cette construction est moins son parti pris que son ambiguïté. Il est difficile de trancher avec certitude quelle a été la démarche exacte de l'auteur, si ce n'est, peut-être, de narrer avec la plus infinie exactitude ses propres changements d'état d'esprit dans cette même situation, avec la part d'incohérences et de ressources insoupçonnées qui peuvent s'en dégager.

Pour le lecteur, cette seconde partie marque néanmoins une décevante baisse de tension, et c'est sans doute là le vrai problème. On voit bien quelques personnages secondaires se dégager, mais leur apparition est brève. Le temps de nous les présenter, ils sont déjà morts. Morts violemment mais d'une mort sans importance, habituelle, sur laquelle l'auteur ne s'étalera pas, alors que tout le roman foisonne dans sa première partie d'interminables descriptions de cadavres et de charniers. Seul le sergent Nègre, recroisé en fin de récit, représente finalement le véritable second rôle de ce roman. Il faut dire que c'est un héros typique de Chevallier: lucide et désabusé, mais ne perdant jamais contrôle, gardant toujours la certitude d'en sortir, et galvanisant les autres par son humour corrosif. Le sage, selon Gabriel Chevallier.

La fin du roman coïncide avec la fin de la guerre, un armistice accueilli, selon l'auteur avec "un grand silence" et "un grand étonnement". Pas de joie d'être vainqueur, pas de gaieté à rentrer chez soi, juste un soulagement que ce soit fini et une incertitude quant à l'avenir. De la nécessité que d'aucuns ont vu à cette guerre, il ne subsiste finalement rien dans l'existence des survivants, sinon des souvenirs abominables et des plaies inguérissables. D'avoir connu la peur, de l'avoir dominée, n'a même pas fait de ces hommes des êtres d'exception. Ceux qui ont gagné des médailles seront bien les seuls qui rapporteront quelque chose de cette aventure. Le message de Chevallier est clair: la guerre ne profite à personne, et surtout pas à ceux qui la font. En ce sens, la morale du roman est admirable et demeure impérissable.

La preuve en est que, publié en 1930, La Peur fut censuré par l'éditeur en 1939 pour cause de nouvelle mobilisation. Il fut réédité en 1951, augmenté d'une préface, où l'auteur revient sur la Grande Guerre, ainsi que sur celle qui suivit. Il conclut par ces mots, terriblement visionnaires pour l'époque:

"Voici qu'on parle d'une troisième guerre mondiale... Il ne sera plus question, cette fois, de panache, ni de trompettes. La catastrophe prendra les proportions d'un suicide humain. Ou l'on cassera la planète, on brisera des morceaux de continents. Ou le ravage atomique fera de pays entiers de nouveaux déserts de Gobi, de nouveaux Saharas. Les survivants, fuyant les cités foudroyées, se réfugieront dans les anfractuosités du sol, privés d'industrie, d'électricité, de carburant, et enfin, d'armes. On peut entrevoir, soit le retour à l'âge des cavernes, soit les funèbres entrechats de la fin du monde. Eviter la guerre, c'est maintenant une précaution qui ne concerne plus seulement les patries, mais la Terre entière. Les mots de pacifisme, d'antimilitarisme et d'idéologie ne sont plus à l'échelle de ce débat. Il y va du sort et de l'avenir de l'humanité."

Fonte:

http://dorianwybot.typepad.com/dorianbrumerive/2010/10/la-peur-gabriel-chevallier.html

Mais:

http://www.youtube.com/watch?v=bjtdBjjEEj4

http://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Werth

http://www.actualitte.com/article/livres/les-ensables-clavel-soldat-de-leon-werth

Gabriel Chevallier reste célèbre comme l'auteur de la série des Clochemerle, trois romans féroces mais ouvertement humoristiques sur la vie d'un petit village français au début du XXème siècle. Ecrivain à la fois humaniste et contestataire, Chevallier s'inspirait autant de Victor Hugo que de Jules Vallès, incarnant à la fois la révolte généreuse de l'un et le moralisme scandalisé de l'autre. Néanmoins, Chevallier s'est toujours abstenu de se vouloir un donneur de leçons, préférant disséquer les erreurs humaines que d'inciter à l'exemple. Un parti pris que j‘ai moi-même choisi d'adopter concernant mes propres écrits, bien avant, pourtant, de découvrir cet auteur.

Il n'empêche, le Gabriel Chevallier que je vous présente aujourd'hui, s'éloigne considérablement de la définition que je viens d'en donner. Son deuxième roman, La Peur, est le récit autobiographique de sa mobilisation et de sa participation à la Grande Guerre de 1914-1918. C'est donc un livre particulièrement engagé, reflétant la haine profonde de la guerre de la part d'un homme qui l'a vécue de l'intérieur et en a contemplé toute l'horreur. De cette guerre absurde et barbare dont il fut un modeste conscrit, Gabriel Chevallier décrit chaque instant avec une minutie et une précision d'un réalisme si saisissant que l'on ne peut que se sentir terriblement mal à l'aise tant on est immergé de plain pied dans la guerre au quotidien.

Bien qu'on l'ait quelque peu oublié aujourd'hui, la Première Guerre Mondiale inspira nombre d'écrivains français, de Maurice Genevoix à Roland Dorgelès, en passant par Armand Lanoux, la plupart se contentant d'en brosser, avec plus ou moins de talent, un tableau circonstancié à des fins de souvenirs ou de témoignages. Montherlant dans Le Songe ou Drieu La Rochelle dans La Comédie de Charleroi y exprimèrent, chacun à leur façon, la révolte de l'âme sensible face à la barbarie des hommes, mais non sans une touche d'élitisme qui peut mettre quelque peu mal à l'aise.

- - -

En ce sens, le roman de Gabriel Chevallier demeure probablement l'œuvre la plus forte et la plus réaliste de ce que fut les champs de bataille de la Première Guerre Mondiale. D'abord parce qu'il couvre absolument toute la période historique, de la mobilisation jusqu'à l'armistice; ensuite parce que le roman se veut moins l'histoire d'un soldat que le compte-rendu méticuleux de tout ce que le personnage principal peut voir et entendre, en tant que combattant, blessé de guerre ou permissionnaire. Gabriel Chevallier nous fait partager avec un talent rare le quotidien d'un poilu, en insistant sur l'élément le plus déterminant: la peur. Cette peur primaire, sauvage, qui s'empare de chaque homme, peur de mourir, peur d'être blessé, peur de l'inutilité de son sacrifice, cette peur qu'aucun écrivain n'a su stigmatiser jusque là, Gabriel Chevallier va en faire, sans jeu de mots, son cheval de bataille.

Car selon Gabriel Chevallier, la guerre dans les tranchées, c'est avant tout une guerre des nerfs, une guerre où la peur monte au fur et à mesure de l'attente. L'ennemi, lui aussi embusqué dans des tranchées, est invisible, Les deux armées forment deux murs de chair engoncés dans la terre, qui n'ont rien d'autre à faire que d'être là, et d'empêcher leurs mutuelles avancées. Le vrai danger vient des bombardements soudains, des grenades offensives, des attaques de chars d'assaut, qui peuvent tomber à n'importe quel moment, et porter la mort en quelques minutes. Pas de corps à corps avec l'ennemi, pas de fusillade. La guerre est moderne, donc vicieuse. C'est la première guerre du XXème siècle. On tue de loin, et en vrac.

Jean Dartemont, héros du livre, personnification de Gabriel Chevallier jeune, est un simple étudiant au moment où tombe la mobilisation générale. Sur cette guerre naissante dont il connaît mal les causes, le jeune homme n'a pas au début de sérieux à priori. C'est son devoir de postuler, et indéniablement, cela peut être une expérience intéressante.

Il passe donc le conseil de révision, et se retrouve incorporé comme simple soldat dans un bataillon expédié non loin d'Arras, dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast. Dartemont découvre que la guerre ne se trouve pas là où on le pense. Durant les premiers mois du conflit, être soldat, c'est avant tout enchaîner d'interminables journées de marche avec de courtes nuits inconfortables au possible, et surtout demeurer dans l'attente d'un ennemi invisible, sans cesse mobile, qu'il faut poursuivre sans non plus chercher aveuglément à le rattraper.

Le premier contact tangible avec la guerre, Dartemont le prendra sur des champs de bataille désertés, sur lesquels il contemplera des centaines de cadavres de soldats français. D'ailleurs, durant ces quatre années de guerre, jamais Dartemont ne verra un cadavre allemand. C'est toujours l'uniforme bleu des soldats français qui tranche sur le sol meuble ravagé par les obus.

Jean Dartemont dresse un terrible constat de ces morts atroces et inutiles, qui n'ont même pas réellement empêché les Allemands d'avancer sur le terrain. Il réalise peu à peu la terrible inconséquence des officiers et des hauts gradés, les généraux en tête, dont les décisions irréfléchies et sottement spontanées provoquent la mort de milliers d'hommes sans qu'ils en éprouvent un seul regret.

Mais surtout Dartemont réalise peu à peu qu'il se trouve plongé au cœur d'une guerre invisible, intangible, où la mort jaillit à n'importe quel moment sans que l'on sache réellement d'où elle vient et qui la porte. Enfouis dans les tranchées, les soldats français tirent au jugé sans savoir jamais s'ils font mouche. Tout au plus voient-ils leurs camarades tomber par une balle ennemie jaillie de là où on ne l'attendait pas. A moins qu'ils ne soient brusquement balayés par un obus qui tombe non loin. Après l'explosion, on cherche, on appelle, on entend les blessés gémir ou agoniser, quelque part au-delà du rideau de fumée... Mais la plupart du temps, on attend, on attend inlassablement que survienne ce que l'on redoute, une attaque, un assaut, un ordre du haut commandement, quelque chose que personne ne souhaite vraiment, mais auquel on reconnaît le mérite de rompre l'attente.

Alors naît la peur, la peur omniprésente du matin au soir, et même durant la nuit, la peur de mourir, et surtout de mourir pour rien. Difficile de jouer au héros dans cette gadoue embrumée. La peur est au centre de ce roman, elle en est, quelque part, la véritable héroïne. C'est aussi la première fois qu'un auteur ose aborder en littérature ce sujet encore tabou dans un pays où il est de bon ton d'être fier de mourir pour son pays, où l'on aurait presque honte de revenir vivant du champ de bataille, sans même une blessure témoignant de l'esprit de sacrifice dont on a su faire preuve.

Pour la première fois, un auteur parle autrement de ces blessures, non seulement en condamnant l'inutilité grotesque de ces sacrifices, mais en décrivant certains soldats se mettant exprès en danger ou se tirant eux-mêmes des balles dans la jambe ou le pied afin de se faire évacuer du front sans trop de mal.

C'est par ailleurs ce qui arrivera à Dartemont, bien qu'il n'ait nullement cherché à ce que cela arrive. Victime des éclats d'une grenade explosée non loin de lui, Dartemont parvient à se relever et à se traîner vers l'arrière jusqu'à ses supérieurs. Ceux-ci l'expédient par train sanitaire dans un hôpital militaire où il va assister aux coulisses de la guerre, celle des blessés à mort qui n'en finissent pas d'agoniser, celle des hommes aux membres arrachés qui regardent au-delà de la fenêtre d'un air morne, les "gueules cassées", ceux que le shrapnel a défiguré à vie, faisant d'eux des monstres humains. Et puis, les autres soldats qui, comme lui, souffrent de blessures superficielles, sans gravité, et qui tirent au flanc au maximum pour ne pas retourner trop vite au casse-pipe. Parmi eux se trouve le sergent Nègre, un boute-en-train qui va faire beaucoup pour redonner un peu le moral à ses camarades, notamment avec se simitations hilarantes du général Poculote, archétype de la vieille baderne gradée, dont il prétend avoir été aide de camp, et auquel il fait dire les réalités les plus crues concernant l'absurdité de la guerre. Son attitude choque les infirmières, pour la plupart issues de la haute bourgeoisie, et dont Dartemont remarque à quel point elles ne peuvent s'empêcher d'être tiraillées entre leur envie de secourir, de soigner un soldat en détresse et le mépris souverain qu'elles ne peuvent s'empêcher d'afficher lorsqu'elles réalisent qu'elles ont affaire à un homme d'une classe sociale inférieure.

Renvoyé chez lui pour quelques semaines, Jean Dartemont n'est pas pour autant au bout de son calvaire. Si ses parents, avec qui il était jusque là en conflit, sont dans un premier temps ravi de retrouver un fils blessé au champ de bataille - et qui a donc prouvé sa valeur d'homme -, ils déchantent vite lorsque Dartemont raconte tout ce qu'il a vécu. Même scénario chez des amis, où Dartemont, accueilli comme le héros du quartier, se discrédite en révélant une vérité que personne n'est prêt à entendre. Il faut dire que la presse de l'époque ne tarit pas d'éloges sur le déroulement de la guerre et sur l'invulnérabilité de l'armée française. Du fond de leurs fauteuils bien rembourrés, les journalistes inventent de toutes pièces une guerre propre et héroïque qui n'a rien de réel, mais que tout le monde gobe avec délectation.

Jean Dartemont fait vite l'objet de remarques acerbes. Avouer sa peur, son horreur de la guerre, c'est avouer à demi-mot que l'on est un lâche, un peureux. Même son père commence à émettre l'hypothèse que la blessure de Jean est peut-être mensongère. Et puis après un an de service, comment se fait-il que Jean ne soit pas monté en grade, ni ne soit arrivé à gagner une médaille ? Tout cela leur semble louche... Tous ces gens, loin de la guerre, de la vraie, s'en font une idée au nom de laquelle ils sont prêts à tout remettre en question, sauf précisément cette idée-là...

Une telle ambiance ne pousse pas Jean à rester parmi ses proches. Lorsque sa convalescence se termine et qu'il est sommé de retourner au front, il s'y soumet sans plus de résistance. Au front, au moins, il a la confiance de ses camarades.

La deuxième partie du roman évolue d'une façon assez différente de la première. Chevallier, qui multipliait les délations mordantes, les descriptions atroces, et se faisait le peintre fidèle de l'insoutenable, poursuit son récit sur un ton monotone, et somme toute résigné. Peut-être parce que son héros n'a plus d'autre alternative réelle que son destin de soldat, Chevallier lui donne un ton plus apaisé, plus ordinaire. La guerre en elle-même passe au second plan. Dartemont décrit plus le quotidien de sa vie de soldat. Il est plus question des rapports entre les hommes, somme toute plus « professionnels » que réellement amicaux, et des éternels mouvements de troupe, qui alternent des épuisantes journées de marche et des longues veilles anxieuses, mais au final tranquilles.

Le récit des trois dernières années de lutte se dilue donc dans une prose somme toute assez neutre, où l'on sent l'auteur soucieux de ne pas se répéter, mais ne sachant pas non plus quelle position prendre exactement. Son but me semble avoir été, par souci complémentaire, de vouloir soulever un autre aspect de cette guerre, c'est-à-dire le caractère répétitif, linéaire, routinier presque, où même la mort semble être une constante prévisible. Mais le résultat en est que l'on se demande réellement s'il s'agit du même soldat et de la même guerre, tant les deux parties sont différentes, et le regard posé sur le champ de bataille, d'abord révolté et horrifié, devient soudainement fatigué et somme toute indifférent. Est-ce une façon pour l'auteur, après avoir eu depuis le début de son ouvrage une démarche de militant, de souligner que finalement, on s'habitue à tout?

En vérité, la faiblesse de cette construction est moins son parti pris que son ambiguïté. Il est difficile de trancher avec certitude quelle a été la démarche exacte de l'auteur, si ce n'est, peut-être, de narrer avec la plus infinie exactitude ses propres changements d'état d'esprit dans cette même situation, avec la part d'incohérences et de ressources insoupçonnées qui peuvent s'en dégager.

Pour le lecteur, cette seconde partie marque néanmoins une décevante baisse de tension, et c'est sans doute là le vrai problème. On voit bien quelques personnages secondaires se dégager, mais leur apparition est brève. Le temps de nous les présenter, ils sont déjà morts. Morts violemment mais d'une mort sans importance, habituelle, sur laquelle l'auteur ne s'étalera pas, alors que tout le roman foisonne dans sa première partie d'interminables descriptions de cadavres et de charniers. Seul le sergent Nègre, recroisé en fin de récit, représente finalement le véritable second rôle de ce roman. Il faut dire que c'est un héros typique de Chevallier: lucide et désabusé, mais ne perdant jamais contrôle, gardant toujours la certitude d'en sortir, et galvanisant les autres par son humour corrosif. Le sage, selon Gabriel Chevallier.

La fin du roman coïncide avec la fin de la guerre, un armistice accueilli, selon l'auteur avec "un grand silence" et "un grand étonnement". Pas de joie d'être vainqueur, pas de gaieté à rentrer chez soi, juste un soulagement que ce soit fini et une incertitude quant à l'avenir. De la nécessité que d'aucuns ont vu à cette guerre, il ne subsiste finalement rien dans l'existence des survivants, sinon des souvenirs abominables et des plaies inguérissables. D'avoir connu la peur, de l'avoir dominée, n'a même pas fait de ces hommes des êtres d'exception. Ceux qui ont gagné des médailles seront bien les seuls qui rapporteront quelque chose de cette aventure. Le message de Chevallier est clair: la guerre ne profite à personne, et surtout pas à ceux qui la font. En ce sens, la morale du roman est admirable et demeure impérissable.

La preuve en est que, publié en 1930, La Peur fut censuré par l'éditeur en 1939 pour cause de nouvelle mobilisation. Il fut réédité en 1951, augmenté d'une préface, où l'auteur revient sur la Grande Guerre, ainsi que sur celle qui suivit. Il conclut par ces mots, terriblement visionnaires pour l'époque:

"Voici qu'on parle d'une troisième guerre mondiale... Il ne sera plus question, cette fois, de panache, ni de trompettes. La catastrophe prendra les proportions d'un suicide humain. Ou l'on cassera la planète, on brisera des morceaux de continents. Ou le ravage atomique fera de pays entiers de nouveaux déserts de Gobi, de nouveaux Saharas. Les survivants, fuyant les cités foudroyées, se réfugieront dans les anfractuosités du sol, privés d'industrie, d'électricité, de carburant, et enfin, d'armes. On peut entrevoir, soit le retour à l'âge des cavernes, soit les funèbres entrechats de la fin du monde. Eviter la guerre, c'est maintenant une précaution qui ne concerne plus seulement les patries, mais la Terre entière. Les mots de pacifisme, d'antimilitarisme et d'idéologie ne sont plus à l'échelle de ce débat. Il y va du sort et de l'avenir de l'humanité."

Fonte:

http://dorianwybot.typepad.com/dorianbrumerive/2010/10/la-peur-gabriel-chevallier.html

Mais:

http://www.youtube.com/watch?v=bjtdBjjEEj4

http://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Werth

http://www.actualitte.com/article/livres/les-ensables-clavel-soldat-de-leon-werth